- Home

- Chi siamo

- Chi siamo – il laboratorio

- Iscriviti alla newsletter

- Il Manifesto di Carteinregola

- Le nostre regole

- Rete di Carteinregola

- Le iniziative di Carteinregola dal dicembre 2020

- Tutte le nostre iniziative

- Fatti sentire! Impariamo a usare gli strumenti di comunicazione

- Censimento

- Piediperterra

- Piediperterra a Dragona e Dragoncello

- 1. Parco del Drago: appunti per una introduzione storica

- 2. Dragoncello: storia del Parco del Drago, Convenzione urbanistica PRU e progetti

- 3. Storia di Dragona

- 4. Dragona: il Museo D. Agostinelli

- 5. Dragona: il Punto Verde Qualità

- 6. Dragona: La stazione Acilia sud Dragona

- 7. Dragona – Dragoncello: Dorsale mare Tevere

- 8. Progetto Casale Dragoncello

- Piediperterra a San Lorenzo – Municipio II Roma

- Piediperterra a Testaccio

- Piediperterra a Casal Bertone – 5 luglio 2018

- Piediperterra 1

- Piediperterra 2 a Morena

- Spiazmoli! Piediperterra all’EUR 3- Spiazziamoli! IL PERCORSO

- Piedi per terra al Torrino sud il 20 gennaio 2017

- Piediperterra a Primavalle -28 aprile 2018

- Piediperterra a Dragona e Dragoncello

- Diario Presidio Campidoglio 2012-2013

- Dieci parole dell’ urbanistica

- Rassegna stampa

- Laboratorio

- La Mappa

- Calendario

- Istituzioni

- ISTITUZIONI

- Governo Italiano

- ROMA CAPITALE

- La consiliatura Gualtieri dal 2021

- Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina dal 2021

- Deliberazioni della Giunta Gualtieri dal 2021

- Roberto Gualtieri Sindaco

- La Giunta Capitolina Gualtieri 2021

- Silvia Scozzese Vicesindaco e Assessore al Bilancio

- Sabrina Alfonsi, Assessore ai Rifiuti, Ambiente e Agricoltura

- Andrea Catarci Assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti

- Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute.

- Miguel Gotor, Assessore alla cultura

- Monica Lucarelli Assessore alle Attività produttive e Pari opportunità

- Alessandro Onorato Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport

- Eugenio Patanè Assessore ai Trasporti

- Claudia Pratelli Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro

- Ornella Segnalini Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture

- Tobia Zevi Assessore al Patrimonio e Politiche abitative

- Maurizio Veloccia – Assessore all’Urbanistica

- Assemblea Capitolina 2021

- Presidenti, Giunte, Consiglieri Municipi dal 2021

- Roma Capitale e CittàMetropolitana

- Le aziende partecipate del Comune di Roma

- Comune di Roma leggi norme e regolamenti

- La consiliatura Gualtieri dal 2021

- Elezioni a Roma

- Regione Lazio

- ISTITUZIONI

- PoliticaLab

- iDOSSIER

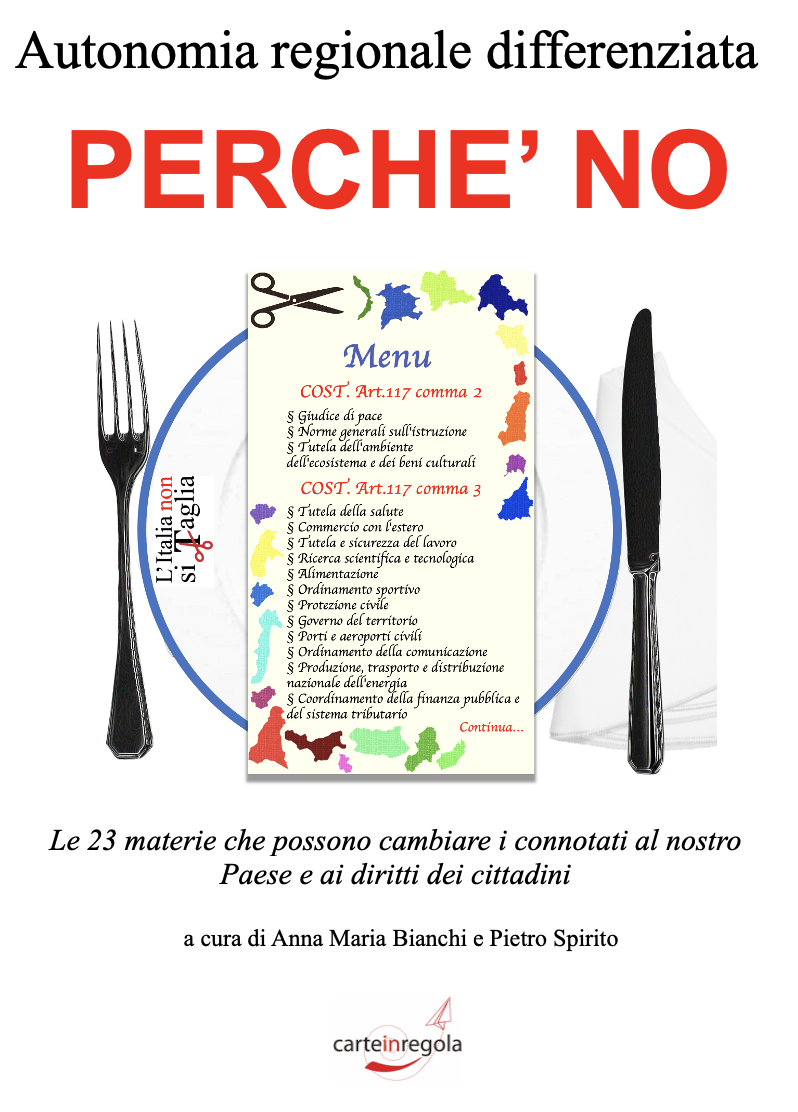

- Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali

- Modifiche al PRG di Roma

- PianoCasa/Legge rigenerazione urbana Lazio

- Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali

- Affittacamere, case per vacanze, B&B a Roma e nel Lazio – cronologia e materiali

- Lago ex SNIA Viscosa – V Municipio

- Ex clinica Villa Bianca Cronologia

- Stadio Flaminio – II Municipio cronologia

- Circolo Poste e sotto ponte della Musica – cronologia e materiali

- Lago e area ex SNIA Viscosa – V municipio

- Regolamento del Verde di Roma

- PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (del Lazio)

- PatrimonioComune cronologia materiali

- PUP Piano Urbano Parcheggi cronologia materiali

- ProgettoFlaminio

- DecretoTrasparenza

- V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale

- Stadio Tor di valle cronologia

- Pineta di Villa Massimo (Punto Verde Infanzia) II Municipio

- Il Parco di Centocelle – V Municipio – cronologia e materiali

- Pianidizona

- PVQ

- MetroC

- Torri dell’EUR

- ForteTrionfale

- Autorecupero a scopo abitativo del patrimonio pubblico esistente – cronologia e materiali

- ATAC – cronologia e materiali

- BastaCartelloni

- iQuaderni

- Stadio Pietralata

- Modifiche al PRG

- Regolamento del Verde

- L’Italia non si taglia

- Giubileo 2025

- Urbanistica del Lazio 2023-24

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 1 (governo del territorio- interventi in zona agricola)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 2 (rigenerazione urbana)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 6 (valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 7 (procedure di Valutazione Ambientale)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 10 (strumenti attuativi)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 13

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 15 (attività estrattive)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 16 (aree sviluppo industriale)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 17 (edilizia agevolata)

canlı casino siteleri online casino rottbet giriş rott bet güncel giriş

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Via Giulia: il Museo come spazio pubblico

Il Museo come spazio pubblico*

Il Museo come spazio pubblico*

di Enzo Borsellino Università degli Studi Roma Tre

Il tema del Museo come spazio pubblico può essere affrontato secondo varie ottiche: didattica, progettuale, virtuale, sociale.

Ad esse si può aggiungere una riflessione di carattere generale ripartendo dai due termini, il museo e lo spazio, ai quali associare quello della pertinenza pubblica.

Non è inutile ricordare che la parola museo deriva dall’antico Museion di Alessandria di Egitto, il famoso tempio delle Muse dedicato anche alla speculazione scientifica e culturale sotto la protezione delle figlie di Zeus e di Mnemosìne, dea della Memoria.

Museo dunque come spazio, come luogo, luogo della memoria e della storia.

Restringendo la prospettiva di analisi al territorio italiano possiamo rilevare che nel nostro paese ci si trova di fronte a particolari tradizioni storiche e artistiche che hanno fatto sì che si può parlare non solo di museo come spazio in cui sono raccolti e conservati oggetti materiali e immateriali espressione e testimonianza della nostra millenaria cultura, ma anche di luoghi che sono di fatto musei.

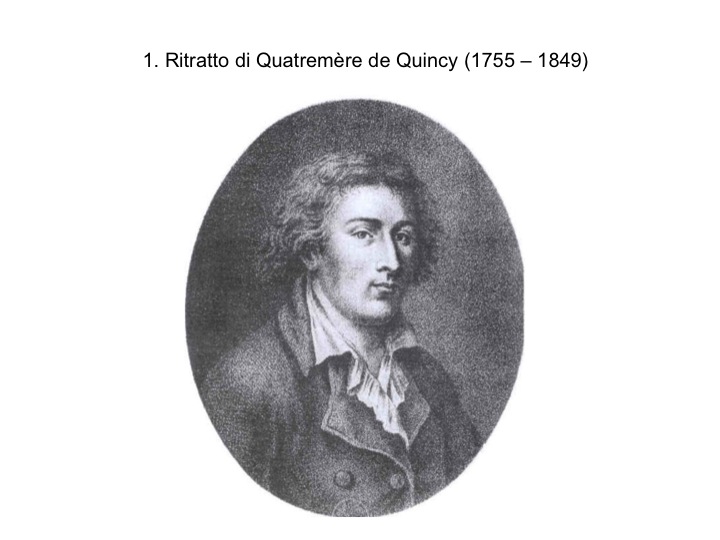

Si può parlare dunque di “museo diffuso”. E ciò per la capillarità ed estensione del nostro patrimonio storico artistico, archeologico e architettonico che è prerogativa particolare dell’Italia. Lo affermava già Quatremère de Quincy (fig. 1) quando nelle lettere a Miranda (1796) scriveva:

Il vero museo di Roma, quello di cui parlo, si compone, è vero, di statue, di colossi, di templi, di obelischi, di colonne trionfali, di terme, di circhi, di anfiteatri, di archi di trionfo, di tombe, di stucchi, di affreschi, di bassorilievi, d’iscrizioni, di frammenti, di ornamenti, di materiali da costruzione, di mobili, d’utensili, ecc., ma nondimeno è composto dai luoghi, dai siti, dalle montagne, dalle strade, dalle vie antiche, dalle rispettive posizioni delle città in rovina, dai rapporti geografici, dalle relazioni fra tutti gli oggetti, dai ricordi, dalle tradizioni locali, dagli usi ancora esistenti, dai paragoni e dai confronti che non si possono fare se non nel paese stesso.

Il vero museo di Roma, quello di cui parlo, si compone, è vero, di statue, di colossi, di templi, di obelischi, di colonne trionfali, di terme, di circhi, di anfiteatri, di archi di trionfo, di tombe, di stucchi, di affreschi, di bassorilievi, d’iscrizioni, di frammenti, di ornamenti, di materiali da costruzione, di mobili, d’utensili, ecc., ma nondimeno è composto dai luoghi, dai siti, dalle montagne, dalle strade, dalle vie antiche, dalle rispettive posizioni delle città in rovina, dai rapporti geografici, dalle relazioni fra tutti gli oggetti, dai ricordi, dalle tradizioni locali, dagli usi ancora esistenti, dai paragoni e dai confronti che non si possono fare se non nel paese stesso.

Quatremère de Quincy vedeva già allora la città di Roma come un “museo diffuso”, dove statue e reperti antichi si osservavano dentro e fuori gli edifici storici, nelle piazze, lungo le strade, costeggiando le mura antiche.

Non a caso in Italia molti musei sono costituiti su insediamenti  archeologici o raccolgono opere che documentano la committenza devota di una comunità di uno specifico territorio: si pensi ad esempio al Museo della Villa del Casale a Piazza Armerina in Sicilia (fig. 2) o al museo diocesano di Buonconvento in Val d’Arbia in Toscana (fig. 3).

archeologici o raccolgono opere che documentano la committenza devota di una comunità di uno specifico territorio: si pensi ad esempio al Museo della Villa del Casale a Piazza Armerina in Sicilia (fig. 2) o al museo diocesano di Buonconvento in Val d’Arbia in Toscana (fig. 3).

Ma spesso gli stessi luoghi di culto, come chiese e monasteri, conservano opere d’arte di tale qualità e quantità da essere considerati veri e propri musei. Basta entrare in una chiesa o in uno dei numerosi edifici storici di una qualunque città italiana per scoprire sculture, decorazioni, dipinti, tessuti o oggetti in metalli a volte preziosi, degni di essere presenti in un museo.

A volte uno spazio urbano può essere considerato esso stesso un museo, dalla piazza di Pienza (fig. 4), alle piccole calli veneziane (fig. 5), a una strada come la via Appia antica (fig. 6). Ciò perché da noi la storia si è stratificata lasciando segni indelebili di civiltà e di gusto, di bellezza insomma.

________________________________________________________________________________________________

Ma la bellezza va capita, interpretata, conosciuta, per essere poi fruita e tutelata. Solo così se ne può cogliere l’intimo messaggio che la lega indissolubilmente alla storia. La storia in generale e la storia dell’arte in particolare, (intendendo con essa l’arco cronologico completo dall’antichità al mondo contemporaneo), è il filo conduttore per capire lo spazio, il luogo che ci circonda, compresi i fiumi, i boschi e i pendii montani.

Certo non siamo in tempi in cui la storia dell’arte viene molto considerata, se pensiamo alle ultime riforme della Scuola Media Superiore, come quella attuale dove non è previsto il ripristino delle ore di storia dell’arte eliminate negli indirizzi tecnici e professionali dalla riforma Gelmini di alcuni anni fa. Ci si è appellati addirittura al Presidente della Repubblica Mattarella, come ha fatto l’ANISA (associazione nazionale degli insegnanti di storia dell’arte), sostenuta da intellettuali, esperti, critici d’arte, parlamentari, perché si riparasse ad una miope, se non scellerata, visione tecnicista della formazione dei giovani, certa che con più ore di informatica o di inglese si possano creare cittadini di domani in grado di trovare più facilmente un lavoro. E il trionfalistico comunicato stampa del ministro dei beni culturali Franceschini del 19 maggio 2015 sul ritorno della storia dell’arte in tutte le scuole secondarie non corrisponde affatto al ripristino delle ore di insegnamento in precedenza cancellate ma solo ad un generico invito alle scuole a favorire iniziative di promozione della cultura storico-artistica.

Ma torniamo allo spazio del Museo.

Spazio museale è anche, come già accennato, una piazza, una strada, soprattutto se connessa con una progettualità che fa dello stesso spazio urbano un museo.

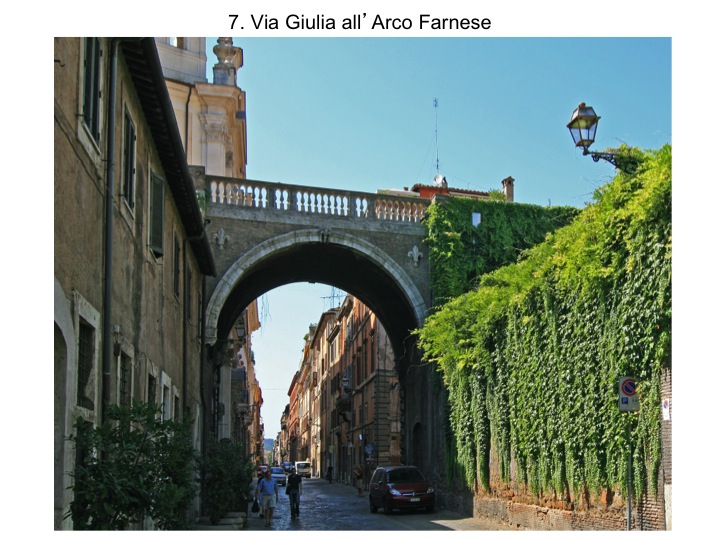

Faccio un esempio: Via Giulia a Roma (fig. 7).

Faccio un esempio: Via Giulia a Roma (fig. 7).

Essa è già di per sé un museo per gli antichi edifici e monumenti che vi si affacciano. Progettata nel 1508 da Donato Bramante su committenza del papa umanista Giulio II è stata definita, con una espressione che sintetizza perfettamente gli esiti storici di un progetto illuminato, “una utopia urbanistica del ‘500”. Espressione che è il sottotitolo di un significativo e famoso volume edito giusto 40 anni fa, nel 1975; una esemplare ricerca interdisciplinare di Luigi Salerno, Luigi Spezzaferro e Manfredo Tafuri, che ha ricostruito magistralmente la storia stratificata di una delle più importanti vie di Roma.

Ecco, in una via come questa, in uno spazio ricco di storia come questo, tra l’antico palazzo delle Carceri Nuove di Innocenzo X (arch. Antonio Del Grande 1652-55), sorte sulle costruzioni iniziate da Bramante per il Palazzo dei Tribunali rimasto incompiuto  (fig. 8) e il Liceo Classico Virgilio, eretto per buona parte nel 1936-39 su progetto di Marcello Piacentini inglobando il precedente Collegio Ghislieri del 1670 e la chiesa di Santo Spirito dei Napoletani (figg. 9 -10), si sta costruendo un parcheggio ufficialmente interrato, ma non tanto, visto che dal lato del Lungotevere un piano emergerà di circa tre metri dal livello del suolo. E pensare che questo spazio, frutto di demolizioni decise negli anni ‘30 del Novecento per creare un asse tra un’area alle pendici del Gianicolo da dedicare alle accademie scientifiche romane (fig. 11) e il Corso Vittorio Emanuele II, cinquant’anni dopo era stato pensato come spazio per un museo della Scienza; ma anche questo progetto è rimasto sulla carta.

(fig. 8) e il Liceo Classico Virgilio, eretto per buona parte nel 1936-39 su progetto di Marcello Piacentini inglobando il precedente Collegio Ghislieri del 1670 e la chiesa di Santo Spirito dei Napoletani (figg. 9 -10), si sta costruendo un parcheggio ufficialmente interrato, ma non tanto, visto che dal lato del Lungotevere un piano emergerà di circa tre metri dal livello del suolo. E pensare che questo spazio, frutto di demolizioni decise negli anni ‘30 del Novecento per creare un asse tra un’area alle pendici del Gianicolo da dedicare alle accademie scientifiche romane (fig. 11) e il Corso Vittorio Emanuele II, cinquant’anni dopo era stato pensato come spazio per un museo della Scienza; ma anche questo progetto è rimasto sulla carta.

________________________________________________________________________________________________

La costruzione del parcheggio, cosiddetto interrato, è in corso nonostante che nel 2010 siano stati ritrovati dagli archeologi della Soprintendenza competente uno Stabulum, cioè delle scuderie, e un quartiere termale, entrambi di epoca augustea (fig. 12) e, verso l’area più vicina al Tevere, evidenze archeologiche tra I-III secolo con reperti e un asse stradale lastricato.

Dopo oltre tre anni di studio e di rilevazioni topografiche in tutta l’area destinata inizialmente a parcheggio si è deciso salomonicamente di escluderne una parte, quella considerata più importante dal punto di vista storico-archeologico, che è stata ricoperta. Nel resto dell’area sono stati rimossi i materiali e reperti considerati più interessanti e si è lasciato campo libero ai circa 300 posti del parcheggio disposti su quattro piani, invece dei soli tre progettati inizialmente, dei quali l’ultimo fuori terra.

Dopo oltre tre anni di studio e di rilevazioni topografiche in tutta l’area destinata inizialmente a parcheggio si è deciso salomonicamente di escluderne una parte, quella considerata più importante dal punto di vista storico-archeologico, che è stata ricoperta. Nel resto dell’area sono stati rimossi i materiali e reperti considerati più interessanti e si è lasciato campo libero ai circa 300 posti del parcheggio disposti su quattro piani, invece dei soli tre progettati inizialmente, dei quali l’ultimo fuori terra.

Sul destino della superficie di copertura del parcheggio non si hanno invece indicazioni certe. Si parla di una sistemazione a verde pubblico, vagamente definita “giardino barocco”.

In un luogo come via Giulia un intervento urbanistico dovrebbe essere trattato con un’alta visione storica ed architettonica e dovrebbe essere previsto un bando di concorso di idee a livello internazionale e non a vaghe “linee guida” per la progettazione scaturite da un improvvisato processo partecipativo istituito dal Primo Municipio di Roma Capitale. Inoltre, abbondanti falde acquifere sottostanti (fig. 13), bloccate dal nuovo corpo in cemento armato, potrebbero defluire verso gli edifici circostanti mettendone a rischio la stabilità delle fondamenta (come una relazione geologica ha messo in evidenza). Uno di questi edifici è quello dove risiede il Liceo Classico Virgilio al quale, proprio per la realizzazione del parcheggio, è stata sottratta da anni un’area assegnatale fin dal 1963. Nel progetto del parcheggio non c’è traccia di una restituzione di quanto tolto.

In un luogo come via Giulia un intervento urbanistico dovrebbe essere trattato con un’alta visione storica ed architettonica e dovrebbe essere previsto un bando di concorso di idee a livello internazionale e non a vaghe “linee guida” per la progettazione scaturite da un improvvisato processo partecipativo istituito dal Primo Municipio di Roma Capitale. Inoltre, abbondanti falde acquifere sottostanti (fig. 13), bloccate dal nuovo corpo in cemento armato, potrebbero defluire verso gli edifici circostanti mettendone a rischio la stabilità delle fondamenta (come una relazione geologica ha messo in evidenza). Uno di questi edifici è quello dove risiede il Liceo Classico Virgilio al quale, proprio per la realizzazione del parcheggio, è stata sottratta da anni un’area assegnatale fin dal 1963. Nel progetto del parcheggio non c’è traccia di una restituzione di quanto tolto.

Nell’ottobre 2014, prima della concessione a costruire, che è del 2 gennaio 2015 (fig. 14), in un incontro pubblico all’Accademia di San Luca organizzato per celebrare il cinquecentesimo anniversario della morte di Bramante, si criticò questo intervento (tra gli altri fu Paolo Portoghesi a tuonare contro il progetto), ma le proteste sono rimaste lettera morta.

Nell’ottobre 2014, prima della concessione a costruire, che è del 2 gennaio 2015 (fig. 14), in un incontro pubblico all’Accademia di San Luca organizzato per celebrare il cinquecentesimo anniversario della morte di Bramante, si criticò questo intervento (tra gli altri fu Paolo Portoghesi a tuonare contro il progetto), ma le proteste sono rimaste lettera morta.

Il parcheggio poi sarà, quasi sicuramente e contrariamente al progetto iniziale, in buona parte di rotazione e non pertinenziale (cioè un parcheggio per brevi soste e non posti di proprietà dei residenti di Via Giulia) e quindi, fonte e concentrazione di nuovo traffico e di conseguente inquinamento. Mi chiedo, dunque, perché non si è scelto di lasciare i reperti romani a vista e farne un parco archeologico gestito dalla soprintendenza competente ad uso dei cittadini e dei turisti, cioè ad uso pubblico, magari affidato in co-gestione ai professori di storia dell’arte e agli alunni del Liceo Virgilio in una sorta di “adozione di un monumento”, o al FAI o al TCI, dal momento che è previsto dalle nuove normative del Ministero dei Beni Culturali favorire l’intervento del volontariato nella valorizzazione dei nostri beni culturali?

Non è questo uno spazio pubblico da considerare museo?

Enzo Borsellino

Università degli Studi Roma Tre

*Testo dell’intervento fatto alla Biennale Spazio Pubblico 2015 di Roma (22 maggio 2015).