- Home

- Chi siamo

- Chi siamo – il laboratorio

- Iscriviti alla newsletter

- Il Manifesto di Carteinregola

- Le nostre regole

- Rete di Carteinregola

- Le iniziative di Carteinregola dal dicembre 2020

- Tutte le nostre iniziative

- Fatti sentire! Impariamo a usare gli strumenti di comunicazione

- Censimento

- Piediperterra

- Piediperterra a Dragona e Dragoncello

- 1. Parco del Drago: appunti per una introduzione storica

- 2. Dragoncello: storia del Parco del Drago, Convenzione urbanistica PRU e progetti

- 3. Storia di Dragona

- 4. Dragona: il Museo D. Agostinelli

- 5. Dragona: il Punto Verde Qualità

- 6. Dragona: La stazione Acilia sud Dragona

- 7. Dragona – Dragoncello: Dorsale mare Tevere

- 8. Progetto Casale Dragoncello

- Piediperterra a San Lorenzo – Municipio II Roma

- Piediperterra a Testaccio

- Piediperterra a Casal Bertone – 5 luglio 2018

- Piediperterra 1

- Piediperterra 2 a Morena

- Spiazmoli! Piediperterra all’EUR 3- Spiazziamoli! IL PERCORSO

- Piedi per terra al Torrino sud il 20 gennaio 2017

- Piediperterra a Primavalle -28 aprile 2018

- Piediperterra a Dragona e Dragoncello

- Diario Presidio Campidoglio 2012-2013

- Dieci parole dell’ urbanistica

- Rassegna stampa

- Laboratorio

- La Mappa

- Calendario

- Istituzioni

- ISTITUZIONI

- Governo Italiano

- ROMA CAPITALE

- La consiliatura Gualtieri dal 2021

- Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina dal 2021

- Deliberazioni della Giunta Gualtieri dal 2021

- Roberto Gualtieri Sindaco

- La Giunta Capitolina Gualtieri 2021

- Silvia Scozzese Vicesindaco e Assessore al Bilancio

- Sabrina Alfonsi, Assessore ai Rifiuti, Ambiente e Agricoltura

- Andrea Catarci Assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti

- Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute.

- Miguel Gotor, Assessore alla cultura

- Monica Lucarelli Assessore alle Attività produttive e Pari opportunità

- Alessandro Onorato Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport

- Eugenio Patanè Assessore ai Trasporti

- Claudia Pratelli Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro

- Ornella Segnalini Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture

- Tobia Zevi Assessore al Patrimonio e Politiche abitative

- Maurizio Veloccia – Assessore all’Urbanistica

- Assemblea Capitolina 2021

- Presidenti, Giunte, Consiglieri Municipi dal 2021

- Roma Capitale e CittàMetropolitana

- Le aziende partecipate del Comune di Roma

- Comune di Roma leggi norme e regolamenti

- La consiliatura Gualtieri dal 2021

- Elezioni a Roma

- Regione Lazio

- ISTITUZIONI

- PoliticaLab

- iDOSSIER

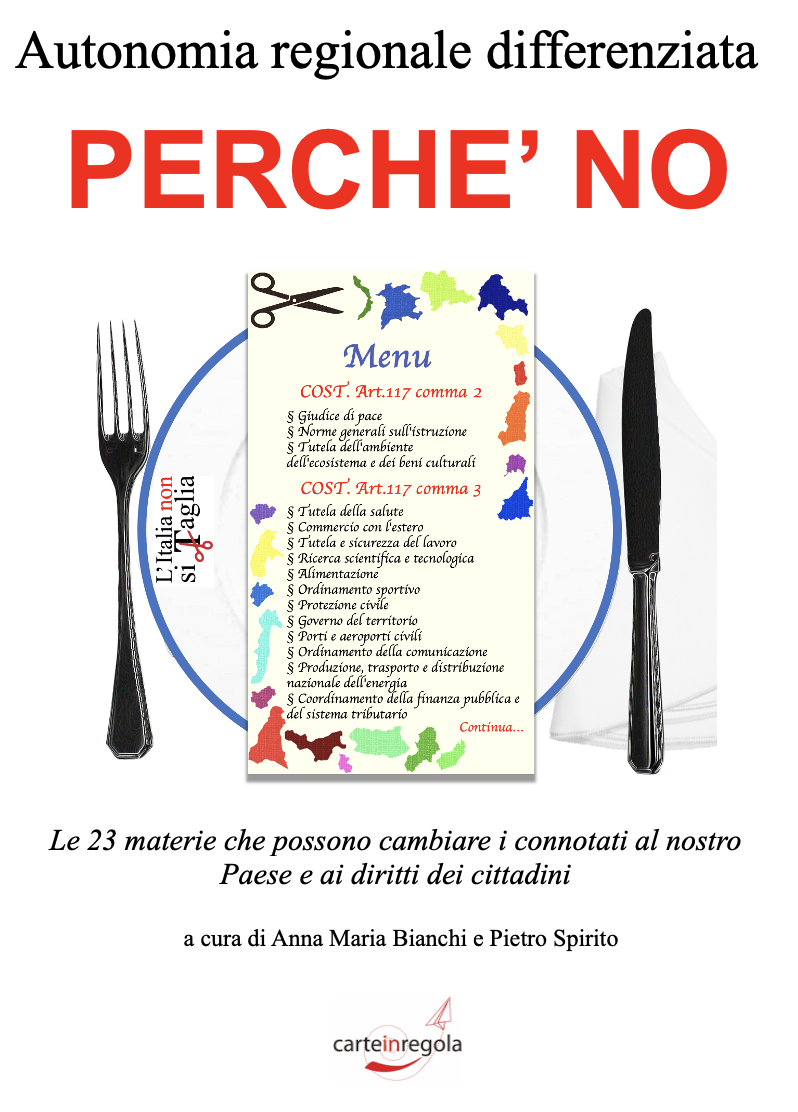

- Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali

- Modifiche al PRG di Roma

- PianoCasa/Legge rigenerazione urbana Lazio

- Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali

- Affittacamere, case per vacanze, B&B a Roma e nel Lazio – cronologia e materiali

- Lago ex SNIA Viscosa – V Municipio

- Ex clinica Villa Bianca Cronologia

- Stadio Flaminio – II Municipio cronologia

- Circolo Poste e sotto ponte della Musica – cronologia e materiali

- Lago e area ex SNIA Viscosa – V municipio

- Regolamento del Verde di Roma

- PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (del Lazio)

- PatrimonioComune cronologia materiali

- PUP Piano Urbano Parcheggi cronologia materiali

- ProgettoFlaminio

- DecretoTrasparenza

- V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale

- Stadio Tor di valle cronologia

- Pineta di Villa Massimo (Punto Verde Infanzia) II Municipio

- Il Parco di Centocelle – V Municipio – cronologia e materiali

- Pianidizona

- PVQ

- MetroC

- Torri dell’EUR

- ForteTrionfale

- Autorecupero a scopo abitativo del patrimonio pubblico esistente – cronologia e materiali

- ATAC – cronologia e materiali

- BastaCartelloni

- iQuaderni

- Stadio Pietralata

- Modifiche al PRG

- Regolamento del Verde

- L’Italia non si taglia

- Giubileo 2025

- Urbanistica del Lazio 2023-24

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 1 (governo del territorio- interventi in zona agricola)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 2 (rigenerazione urbana)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 6 (valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 7 (procedure di Valutazione Ambientale)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 10 (strumenti attuativi)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 13

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 15 (attività estrattive)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 16 (aree sviluppo industriale)

- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 17 (edilizia agevolata)

canlı casino siteleri online casino rottbet giriş rott bet güncel giriş

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Urbanistica e autocritica: Morassut (Giunta Veltroni) VS Tocci (Giunta Rutelli)

Nel 2008, allo shock dell’arrivo della destra al governo della Capitale dopo 15 anni di giunte di centrosinistra, non seguì mai, come sarebbe stato logico e salutare, un dibattito pubblico e un’autocritica collettiva da parte della classe politica sconfitta, e soprattutto da parte dei protagonisti delle amministrazioni Rutelli e Veltroni. Una rimozione che è costata cara al partito e alla città e che ha lasciato molti nodi irrisolti, che qualcuno vorrebbe archiviare attribuendo lo sfascio di oggi – di cui Mafia capitale è solo uno degli ingredienti – alla sola amministrazione Alemanno, o alla crisi, o alla irrisolvibile complessità dei problemi di Roma. Qualche voce autocritica in realtà c’è stata, come quella di Walter Tocci, Assessore alla mobilità e Vicesindaco della Giunta Rutelli, che in molte pagine dei libri che ha scritto, tornando sulle sue esperienze amministrative nella Capitale, mette in discussione anche le scelte fatte dal centrosinistra “…dopo la sconfitta sono venuti a galla i nostri difetti: troppa sicumera, troppo sentirsi classe dirigente, troppo Modello Roma, un’autodefinizione imposta ai fatti. Dire abbiamo perso perché è cambiato il vento non è una soluzione al problema, lo sposta solo un po’ più in là, perché allora non siamo riusciti a costruire un edificio tanto solido da resistere anche al cambiamento del vento? Dei meriti del quindicennio abbiamo detto tante cose vere che ormai fanno parte del patrimonio della città. Ora però dobbiamo svolgerne anche un’analisi critica, soprattutto noi che abbiamo avuto responsabilità di governo, mettendone sotto esame tutti gli aspetti: l’amministrazione e le aziende, la mobilità, i servizi pubblici, la sicurezza, perfino la cultura e certo anche l’urbanistica…”. Invece Roberto Morassut, Assessore all’Urbanistica della Giunta Veltroni, recentemente candidatosi alle primarie del centrosinistra per la carica di Sindaco, non condivide l’autocritica (e le critiche) di Tocci e ultimamente è tornato più volte sull’argomento, accusando il collega (1) di “discettare degli altri sfilando la propria storia da quella complessiva di una stagione di governo lunga di cui tutti abbiamo fatto parte e che ha una sua linea evolutiva”. E a questo punto sarebbe effettivamente urgente e necessario analizzare unitariamente il quindicennio del centrosinistra, senza contrapposizioni tra le giunte Rutelli e Veltroni – tanto più che proprio nell’urbanistica si è realizzata la massima continuità – per entrare finalmente nel merito delle tante scelte che hanno portato inesorabilmente alla crisi quasi irreversibile della Capitale. Scelte su cui sarebbe logico si esprimessero i candidati Sindaco, a partire dal candidato del PD, Roberto Giachetti, che da quella storia proviene, non solo per appartenenza partitica, ma per essere stato per più di 7 anni al fianco del Sindaco Rutelli, anche se nella sua autobiografia l’esperienza è liquidata con una breve citazione (34 parole, contro le 1060 dedicate a tutto il resto) (2). Pubblichiamo un commento di Morassut sulla sua pagina Facebook e un’intervento di Tocci su L’Unità nel maggio 2008, in cui prova a tracciare le ragioni della sconfitta per riaprire un dibattito congelato da anni. Se ci fosse avviato allora un confronto vero, forse oggi non saremmo ridotti così. E l’analisi di Tocci è sempre attuale: chi si accinge a chiedere il voto ai cittadini romani oggi potrebbe trarne un’utile lezione. Ma qualcosa ci dice che anche in questa campagna elettorale il tema “errori dei 15 anni di governo di centrosinistra” non sarà neanche sfiorato. Meglio parlare della sempiterna “cura del ferro”. Che tra l’altro l’ha inventata Tocci. (Anna Maria Bianchi Missaglia)

per risposte e osservazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Leggo da un libro di Walter Tocci … (dalla pagina Facebook di Roberto Morassut) https://www.facebook.com/robertomorassut/posts/10208863608252066

Leggo da un libro di Walter Tocci cose di questo tenore: “La sconfitta elettorale del 2008 fu causata dall’approvazione di un Piano regolatore che ha allungato la città con nuovi quartieroni intorno al GRA”. Allora gli ricordo che alcuni “quartieroni” lungo o oltre il Gra, cui egli sembra riferirsi, non c’entrano un bel nulla con il Piano regolatore del 2008. In primo luogo perché quest’ultimo è un programma generale e non attuativo (distinzione elementare per chi voglia anche solo parlare di urbanistica) mentre i “quartieroni” derivano da scelte attuative. Detto questo. Le scelte attuative dei “quartieroni” a cosa fanno riferimento? Direi a tre casi: Bufalotta-Porte di Roma, Ponte di Nona e Giardini di Roma. Ebbene questi tre grandi quartieri furono approvati in via definitiva e predisposti per il rilascio delle concessioni edilizie rispettivamente nel 2000, nel 1992 e nel 1991. Anni, se non decenni prima dell’approvazione definitiva del Nuovo Piano regolatore. E furono approvati senza alcuna programmazione di trasporto pubblico. Walter Tocci – vice Sindaco dal 1993 al 2001 – oggi se la prende coi “quartieroni” e le scelte sbagliate del Prg. Allora sono costretto a rispondere per le rime – dicendo quello che per civiltà non ho mai voluto ricordare, pensando di avere a che fare con persone intellettualmente oneste e responsabili. I “quartieroni” senza trasporto pubblico chi li ha resi possibili? Chi doveva preoccuparsi tra il 1993 ed il 2001 di accompagnare quelle edificazioni ad una programmazione di trasporto pubblico? Caro Tocci in quegli anni tu eri Vicesindaco di Roma. Ma non basta. In quei quartieri, quel tanto di viabilità e di trasporto pubblico oggi esistente – è certo insufficiente – si deve alle decisioni e alle iniziative assunte dalle giunte tra il 2001 ed il 2008, anni in cui i “quartieroni” già approvati e “concessionati” cominciavano a crescere. Anni in cui non erano già più disponibili né le risorse giubilari né quelle della legge per Roma Capitale de finanziata dal 2001 e si cominciava quindi a fare economia. Tocci critica anche le cosiddette “centralità” del Piano regolatore che avrebbero, a suo dire, appesantito la periferia rendendo più faticosa la vita e gli spostamenti dei cittadini, che conseguentemente avrebbero negato il consenso al centro sinistra. Di cosa parla? Non è dato sapere. Non lo chiarisce. Se parla delle Centralità metropolitane di Romanina e di Acilia o di La Storta gli comunico che su quelle aree – ad oggi – c’è solo terra brulla. Perché le previsioni di Piano non sono mai state attuate e quindi non possono esserci pesi edilizi e disagi di alcun tipo derivanti dalle “Centralità”. E tali previsioni non sono attuate anche per le ferree norme attuative imposte dal Prg che i privati – proprietari dei fondi – non vorrebbero rispettare in quanto fortemente incentrate all’interesse pubblico. Non ho finito. Se invece, tra i “quartieroni” sul Gra, Walter Tocci volesse riferirsi anche al noto ambito di Tor Pagnotta, consiglio lo studio delle delibere e degli atti prima di parlare. Quel comprensorio aveva una previsione edificatoria fissata nel Piano regolatore del 1965 pari a 5 milioni (cinque) di metri cubi. Tra il 1993 ed il 2001 (Tocci Vice Sindaco) si discusse molto, senza assumere alcuna decisione, se e come ridurre tale abnorme residuo di vecchio Piano. Una discussione durata 10 anni senza frutto. Dopo il 2001 – e prima di approvare il Nuovo PRG del 2008 – decidemmo di affrontare questo problema tagliando 3,5 milioni di metri cubi dei 5 ereditati dal passato. E – per evitare le assenze di decisione già viste negli anni di Tocci su Bufalotta, Ponte di Nona e Giardini di Roma – imponemmo in convenzione ai lottizzatori della parte sopravvissuta di Tor Pagnotta di realizzare opere extraconvenzione (e quindi teoricamente non dovute) per il trasporto pubblico e la viabilità (un ponte nuovo sul Gra ed un corridoio di trasporto sulla Via Laurentina per un filobus di collegamento fino alla metropolitana B). Queste opere, durante gli anni di Alemanno, sono poi rimaste bloccate per problemi di appalti finiti in mano alla magistratura. Ho voluto ricordare queste cose (e molte altre se ne potrebbero ricordare e sono pronto a farlo in ogni momento) perché è ora di smetterla di discutere di cose e storie complesse senza mai citare un atto, un documento ed una seria ricostruzione documentale delle cose. Di urbanistica (ma anche di altro) non si può e non si deve parlare per titoli o per slogan. E soprattutto non si può e non si deve, come spesso e male fa Tocci, discettare degli altri sfilando la propria storia da quella complessiva di una stagione di governo lunga di cui tutti abbiamo fatto parte e che ha una sua linea evolutiva. Storia che io difendo anche se non mi sono mai nascosto limiti e debolezze su cui ho scritto in tre anni varie pubblicazioni. A viso aperto. Lo dico anche per chi (di questi tempi e con troppa superficiale leggerezza) cerca di accreditare la favoletta infantile che “gli anni di Rutelli” sono stati migliori di “quelli di Veltroni”. Favoletta infantile che non porterà consenso elettorale né stima personale a nessuno. La storia del centrosinistra al governo di Roma tra il 1993 ed il 2008 va riletta in modo unitario e storicamente determinato. Con rigore. E non con logiche da asilo infantile. Ed io ho provato a farlo. Devo dire, al momento, da solo. Per questo rimando ai libri esposti nella foto di copertina di questo profilo. Solo una rigorosa rilettura del passato può consentirci una vera innovazione per una nuova stagione di governo. Non abbiamo mai fatto questa seria rilettura ed è per questo che stentiamo a dire qualcosa di serio sul futuro e a far partire la campagna elettorale. Assenza di politica. Dal 2008 ad oggi. Una malattia dalla quale non siamo affatto guariti. E che ha condizionato molto anche le ultime primarie nelle quali si è rivelato impossibile ottenere i confronti di merito da me richiesti ma in cui si è preferito mobilitare le vecchie conventicole e costruire il solito “patto di sindacato” tra queste per definire candidature e posti da occupare. Facciamo ancora in tempo a cambiare strada, se vogliamo. Unendo le nostre forze sulla politica. La lettura seria del passato e proposte serie per il futuro.

(da L’Unità 18 Maggio 2008) La lezione di Roma di Walter Tocci

Le vicende di cui ha parlato la trasmissione Report possono essere chiarite fin nei dettagli, come sta avvenendo. Una cosa, però, ci tengo a dire: in questi 15 anni le scelte urbanistiche sono state in mano a persone per bene e impegnate a riformare la città, che hanno sempre lavorato per l’interesse generale, sia facendo bene sia sbagliando. E ciò vale per tutti i settori delle nostre amministrazioni la cui dignità è stata sempre integra. Queste polemiche, però, non devono impedirci una riflessione critica. In passato sull’indirizzo urbanistico ho espresso in varie sedi forti riserve, anche se attenuate dalla lealtà verso una comune responsabilità di governo. Dopo la sconfitta però siamo tutti più liberi nell’analisi e nella proposta. A mio parere non siamo riusciti a modificare la tendenza di fondo che ha dominato lo sviluppo territoriale per l’intero secolo. Si è continuato ad espandere la città nell’agro romano costruendo tanti quartieri isolati tra loro e sempre più lontani dal centro. In 15 anni quasi tutte le nuove edificazioni sono state collocate a ridosso e oltre il Gra, in un territorio già devastato dall’abusivismo e privo di robuste strutture urbane. Ciò ha appesantito la vita quotidiana dei cittadini, sia di quelli che già vi abitavano sia dei nuovi venuti, e ha aumentato il pendolarismo tra una periferia sempre più lontana e i luoghi centrali di lavoro, fino a produrre l’ingorgo permanente sulle consolari. Ciò che banalmente viene chiamato ‘disagio delle periferie’ scaturisce da processi strutturali. Questo dicono i risultati del voto: perdiamo nei municipi all’esterno del Gra, cioè proprio nei vecchi baluardi del centrosinistra. Molti cittadini, soprattutto giovani, non sono riusciti più a pagare gli altri prezzi di acquisto o di affitto e, in mancanza di politiche di edilizia pubblica abbandonate in Italia ormai da venti anni, sono stati costretti a trasferirsi nell’hinterland. Circa 300 mila persone hanno lasciato i quartieri interni dotati di servizi e di trasporti per andare a vivere in zone che ne erano sprovviste e nelle quali sarà molto più costoso realizzarli. La nostra politica urbanistica non ha contrastato questi processi, anzi li ha assecondati e addirittura li ha proiettati verso il futuro con il nuovo piano regolatore, che persevera nella logica espansiva. Non potrebbe essere altrimenti: è basato sui residui di cubatura del piano precedente, pensato nei primi anni 60 per una città di 5 milioni di abitanti. Si è molto enfatizzato il taglio apportato alle vecchie previsioni edificatorie, operazione certamente lodevole – bisognerà vigilare che non venga messa in discussione da Alemanno – ma meramente quantitativa, che non ha modificato la dinamica urbana, poiché le cubature residue comunque appartengono a quella logica espansiva e quindi continuano a provocare insediamenti sparsi nella campagna. Sono state chiamate centralità ma tendono ad essere i soliti quartieri satelliti addossati a grandi centri commerciali e comportano inevitabilmente basse densità abitative sulla grande scala, il trasporto pubblico li serve male e a costi elevati. Il ché peggiora il traffico: allunga gli spostamenti casa lavoro e dopo la sconfitta sono venuti a galla i nostri difetti: troppa sicumera, troppo sentirsi classe dirigente, troppo Modello Roma, un’autodefinizione imposta ai fatti. Dire abbiamo perso perché è cambiato il vento non è una soluzione al problema, lo sposta solo un po’ più in là, perché allora non siamo riusciti a costruire un edificio tanto solido da resistere anche al cambiamento del vento? Dei meriti del quindicennio abbiamo detto tante cose vere che ormai fanno parte del patrimonio della città. Ora però dobbiamo svolgerne anche un’analisi critica, soprattutto noi che abbiamo avuto responsabilità di governo, mettendone sotto esame tutti gli aspetti: l’amministrazione e le aziende, la mobilità, i servizi pubblici, la sicurezza, perfino la cultura e certo anche l’urbanistica. Aumenta la dipendenza dall’auto. Si è risposto allungando oltre il Gra le previsioni dei tracciati delle metropolitane, proprio mentre l’amministrazione è meritoriamente impegnata a sanare il vecchio deficit costruendo le metropolitane per la città esistente. Achille rischia di non raggiungere la tartaruga se mentre recuperiamo il ritardo del secolo passato creiamo nuovi insediamenti che aumentano il deficit infrastrutturale. Far discendere da immodificabili localizzazioni di aree fabbricabili l’esigenza di allungare le linee del trasporto è stato un errore. Si è parlato di priorità del ferro, ma è il suo esatto contrario, è la subordinazione dei trasporti alla localizzazione di cubature come variabile indipendente dello sviluppo urbano. Infatti, quasi preso da un senso di colpa a posteriori il piano stabilisce che non si possono attuare le edificazioni senza i necessari trasporti, ma si doveva evitare a monte che nascesse l’esigenza di nuove infrastrutture. Ciò era possibile seguendo un approccio alternativo: non partire dai residui del piano del ’62, anzi spostare quelle vecchie previsioni espansive, concentrandole sulle stazioni del trasporto esistenti e già in costruzione – quindi senza creare nuovi deficit infrastrutturali – soprattutto quelle interne, per riportare le residenze nella città consolidata. Questo sì, sarebbe stato un piano basato sulla priorità del ferro, in quanto avrebbe scelto i nodi della rete come i luoghi di più intensa trasformazione a discapito di tutti gli altri. Si doveva quindi indirizzare lo sviluppo all’interno della città dove esistono molti margini di trasformazione. Roma è infatti quasi vuota, su una superficie grande come quella di Parigi ha un terzo degli abitanti, anche se ciò è difficilmente percepibile dal senso comune a causa del disordine urbanistico cha ha lasciato zone abbandonate e altre eccessivamente ingolfate. Bisognava operare con grandi progetti di recupero residenziale, anche demolendo parti della cattiva edilizia degli anni Cinquanta. Certo, sarebbe stata una trasformazione complessa, sia nella tecnica sia nella politica, ma solo questa rottura della logica espansiva novecentesca avrebbe davvero meritato l’attributo di nuovo piano del Duemila. Va però riconosciuto a merito del piano approvato l’aver stabilito le regole per tale trasformazione dei tessuti esistenti e l’aver individuato, attraverso la condivisione dei cittadini, le centralità dei quartieri consolidati, quelle sì davvero utili. Non a caso negli anni passati le cose migliori sono state realizzate nella città esistente mediante gli interventi pubblici, basta vedere come è migliorato l’Ostiense con la nuova università. Gli investimenti privati, invece, sono come l’acqua e vanno dove trovano la strada. Solo bloccando la strada in discesa per l’espansione si possono trovare le energie per la strada più irta della trasformazione interna. Si è sostenuto che questa svolta non era possibile perché in conflitto con i diritti edificatori dei proprietari delle aree esterne, ma è un argomento inconsistente. Proprio l’innovazione teorica del piano era basata sullo strumento della compensazione finalizzato a spostare una cubatura da una parte all’altra, senza turbare i diritti edificatori, i quali peraltro possono essere modificati proprio quando si fa pianificazione generale. Comunque, anche volendo evitare contenziosi, purtroppo sempre possibili a causa della debole legislazione sui suoli, la compensazione avrebbe consentito di delocalizzare le cubature esterne verso le aree più interne prossime alle stazioni, le quali oltretutto sono spesso di proprietà pubblica. Invece lo strumento è stato usato nel modo peggiore verso l’espansione: lo conferma perfino la meritoria cancellazione dell’edificazione di Tor Marancia, che ha salvato uno splendido paesaggio a ridosso dell’Appia Antica, ma a prezzo del trasferimento nell’hinterland di più del doppio della cubatura prevista, aggravando così in futuro la mobilità e i servizi. Ciò si è ripetuto in molti altri casi, è prevalso infatti un compromesso al ribasso tra la vecchia domanda di costruire a prescindere dalla qualità localizzativa e la povertà della cultura ambientalista italiana, che capisce solo la tutela della singola area, senza neppure accorgersi dei guasti ambientali prodotti da una struttura urbana mal fatta. Così, gli ambientalisti hanno gioito per i tagli e costruttori per i residui, ma nessuno si è occupato della qualità del sistema, cioè lo scopo di un vero piano urbanistico. Un malinteso sviluppismo e un malinteso ambientalismo hanno deformato il progetto della struttura urbana. Sarebbe stato meglio interrogarsi su questi problemi quando i nostri consensi superavano il 60%. Allora però le analisi critiche erano tabù*. Non è solo un problema romano. È franata la cultura urbanistica italiana negli ultimi venti anni, non solo come disciplina, ma soprattutto come consapevole pratica politica. Usiamo ancora i loro nomi storici – Roma, Milano, Napoli, Palermo – ma sono ormai oggetti geografici di forma e scala completamente diversi dal passato. Senza alcun governo dei processi sono diventate galassie metropolitane, ingestibili pulviscoli di case sparse, capannoni pseudoindustriali, uffici in vetrocemento, centri commerciali e orribili viadotti. Lo sprawl della città contemporanea globalizzata, connotata soprattutto dall’uso dell’auto. In Europa è una tendenza contrastata con il progetto urbanistico, mentre noi abbiamo assunto pedissequamente il modello americano della città infinita, sovrapponendola ai centri storici più delicati del mondo. Con gravi effetti macroeconomici: se rifacessimo i conti del Pil nazionale dell’ultimo decennio sottraendo le voci della febbre immobiliare scopriremmo anche nelle statistiche ufficiali un paese depresso, molto più simile alla percezione del senso comune. A sproposito si parla di mercato: quando un proprietario rivende un’area a un prezzo dieci volte superiore a quello d’acquisto, senza alcun rischio di impresa, si appropria semplicemente di una ricchezza prodotta dalle decisioni pubbliche. Così le rendite sottraggono risorse alla produzione. Perché mai un imprenditore dovrebbe imbarcarsi in complesse innovazioni tecnologiche se può ottenere molto di più acquistando un immobile al momento giusto? Poi arrivano i furbetti del quartierino che tentano la scalata ai salotti buoni del capitalismo italiano e ai loro giornali e allora la politica si accorge del problema, più per gli effetti che per le cause. Avete mai sentito un politico di centrosinistra negli ultimi venti anni andare in tv a parlare di rendita urbana? Avete mai letto in un nostro programma elettorale un accenno alla regolazione della rendita immobiliare?* Si è discusso fino all’accanimento della rendita dei Bot, ma non di quella ben più consistente del mattone. L’urbanistica è una brutta bestia, quando si prendono le decisioni importanti appaiono avvolte in un tecnicismo che allontana, poi a distanza di tempo ci si accorge che lì erano in gioco cose ben più rilevanti di tanti bla-bla televisivi. La crisi della cultura urbana mette in evidenza l’incapacità della politica di governare i tempi lunghi. La nuova politica deve tornare a pensare il futuro della principale risorsa italiana, della città e dei suoi abitanti*.18 May 2008

Vedi anche il libro “Non si piange su una città coloniale” 2015, scaricabile gratuitamente qui

* il grassetto è della redazione

(1) oggi entrambi sono parlamentari PD, Morassut alla Camera, Tocci al Senato

(2) vedi http://www.robertogiachetti.it/index.php?pagina=chisono

I LIBRI DI ROBERTO MORASSUT

Nel 2012 pubblica con Aliberti Editore il libro MALAROMA, dal modello Roma al fallimento di Alemanno.

Nel 2014 pubblica con Imprimatur editore il libro “ROMA CAPITALE 2.0, la nuova questione romana. Un riformismo civico per la Capitale”.

Nel 2014 pubblica con Ponte Sisto Editore il libro ” IL POZZO DELLE NEBBIE. Il caso Bracci. Un delitto a Primavalle nell’Anno Santo 1950″.

Nel 2015 pubblica con Ponte Sisto Editore il libro “ROMA SENZA CAPITALE. La crisi del Campidoglio e il bisogno di una riscossa civica ” libro intervista con Pietro Spataro.

I LIBRI DI WALTER TOCCI

Walter Tocci, Roma che ne facciamo, Editori Riuniti, 1993, ISBN 978-88-359-3714-2.

Walter Tocci, Politica della scienza? Le sfide dell’epoca alla democrazia e alla ricerca, Ediesse, 2008, ISBN 978-88-230-1281-3.

Italo Insolera, Walter Tocci, Domitilla Morandi, Avanti c’è posto. Storie e progetti del trasporto pubblico a Roma, Donzelli editore, 2008, ISBN 978-88-6036-276-6.

Walter Tocci, Sulle orme del gambero. Ragioni e passioni della sinistra, Donzelli editore, 2013, ISBN 978-88-6036-840-9.

Walter Tocci, Roma. Non si piange su una città coloniale, goWare, 2015, ISBN 978-88-6797-387-3.

Walter Tocci, La scuola, le api e le formiche. Come salvare l’educazione dalle ossessioni normative, Donzelli editore, 2015, ISBN 978-88-6843-403-8.