- Home

- Chi siamo

- Chi siamo – il laboratorio

- Iscriviti alla newsletter

- Il Manifesto di Carteinregola

- Le nostre regole

- Rete di Carteinregola

- Le iniziative di Carteinregola dal dicembre 2020

- Tutte le nostre iniziative

- Fatti sentire! Impariamo a usare gli strumenti di comunicazione

- Censimento

- Piediperterra

- Piediperterra a Dragona e Dragoncello

- 1. Parco del Drago: appunti per una introduzione storica

- 2. Dragoncello: storia del Parco del Drago, Convenzione urbanistica PRU e progetti

- 3. Storia di Dragona

- 4. Dragona: il Museo D. Agostinelli

- 5. Dragona: il Punto Verde Qualità

- 6. Dragona: La stazione Acilia sud Dragona

- 7. Dragona – Dragoncello: Dorsale mare Tevere

- 8. Progetto Casale Dragoncello

- Piediperterra a San Lorenzo – Municipio II Roma

- Piediperterra a Testaccio

- Piediperterra a Casal Bertone – 5 luglio 2018

- Piediperterra 1

- Piediperterra 2 a Morena

- Spiazmoli! Piediperterra all’EUR 3- Spiazziamoli! IL PERCORSO

- Piedi per terra al Torrino sud il 20 gennaio 2017

- Piediperterra a Primavalle -28 aprile 2018

- Piediperterra a Dragona e Dragoncello

- Diario Presidio Campidoglio 2012-2013

- Dieci parole dell’ urbanistica

- Rassegna stampa

- Laboratorio

- La Mappa

- Calendario

- Istituzioni

- ISTITUZIONI

- Governo Italiano

- ROMA CAPITALE

- La consiliatura Gualtieri dal 2021

- Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina dal 2021

- Deliberazioni della Giunta Gualtieri dal 2021

- Roberto Gualtieri Sindaco

- La Giunta Capitolina 2021

- Silvia Scozzese Vicesindaco e Assessore al Bilancio

- Sabrina Alfonsi, Assessore ai Rifiuti, Ambiente e Agricoltura

- Andrea Catarci Assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti

- Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute.

- Miguel Gotor, Assessore alla cultura

- Monica Lucarelli Assessore alle Attività produttive e Pari opportunità

- Alessandro Onorato Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport

- Eugenio Patanè Assessore ai Trasporti

- Claudia Pratelli Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro

- Ornella Segnalini Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture

- Tobia Zevi Assessore al Patrimonio e Politiche abitative

- Maurizio Veloccia – Assessore all’Urbanistica

- Assemblea Capitolina 2021

- Presidenti, Giunte, Consiglieri Municipi dal 2021

- Roma Capitale e CittàMetropolitana

- Le aziende partecipate del Comune di Roma

- Comune di Roma leggi norme e regolamenti

- La consiliatura Gualtieri dal 2021

- Elezioni a Roma

- Regione Lazio

- ISTITUZIONI

- PoliticaLab

- iDossier

- Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali

- Modifiche al PRG di Roma

- PianoCasa/Legge rigenerazione urbana Lazio

- Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali

- Affittacamere, case per vacanze, B&B a Roma e nel Lazio – cronologia e materiali

- Lago ex SNIA Viscosa – V Municipio

- Ex clinica Villa Bianca Cronologia

- Stadio Flaminio – II Municipio cronologia

- Circolo Poste e sotto ponte della Musica – cronologia e materiali

- Lago e area ex SNIA Viscosa – V municipio

- Regolamento del Verde di Roma

- PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (del Lazio)

- PatrimonioComune cronologia materiali

- PUP Piano Urbano Parcheggi cronologia materiali

- ProgettoFlaminio

- DecretoTrasparenza

- V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale

- Stadio Tor di valle cronologia

- Pineta di Villa Massimo (Punto Verde Infanzia) II Municipio

- Il Parco di Centocelle – V Municipio – cronologia e materiali

- Pianidizona

- PVQ

- MetroC

- Torri dell’EUR

- ForteTrionfale

- Autorecupero a scopo abitativo del patrimonio pubblico esistente – cronologia e materiali

- ATAC – cronologia e materiali

- BastaCartelloni

- iQuaderni

- Stadio Pietralata

- Modifiche al PRG di Roma

- Regolamento del Verde Urbano

- L’Italia non si taglia

- Giubileo 2025

- CArMe

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Perchè non possiamo puntare sull’energia nucleare per la transizione energetica

Facciamo chiarezza fra alcune sigle che riguardano il modo di produrre energia. Il Report di sintesi dell’IPCC sulla crisi climatica.

di Guido Marinelli

da Rewriters Blog di Fridays For Future 21 Giugno 2024

EPR sta per European Pressurized Reactor: è un reattore nucleare europeo ad acqua pressurizzata, sarebbe il nucleare di terza generazione (di cui si contano ad oggi solo 3 installazioni). Gli SMR o Small Modular Reactors sono i reattori nucleari modulari di piccola potenza (da 10 MW a un massimo di 300 MW).

Per CER(S) intendiamo le Comunità Energetiche Rinnovabili (e Solidali), piccole/medie comunità di cittadini, piccole imprese, associazioni… che condividono uno o più impianti di energia rinnovabile e si ripartiscono l’energia rinnovabile tra di loro in un contesto territoriale limitato (un comune, un quartiere…) individuato tipicamente da una cabina primaria di distribuzione elettrica.1

A questo proposito, riportiamo le parole del ministro Pichetto Fratin, che ci sembrano utili per capire la direzione presa dalle istituzioni in questi mesi. Nel suo intervento alla festa dell’Innovazione del Foglio del’8 giugno 2024* ha dichiarato:

“Io credo particolarmente al nucleare. Noi (ndr: l’Italia) consumiamo annualmente 305-310 terawatt all’ora e gli analisti dicono che entro il 2050 saranno 750 terawatt all’ora. Il mix energetico, cioè la somma di tutte le fonti rinnovabili come fotovoltaico, eolico, idroelettrico ecc, per raggiungere quel valore non ce l’abbiamo. Dobbiamo renderci conto della realtà e farlo significa introdurre il nucleare. Nello scenario PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, ndr) dobbiamo mettere anche il nucleare perché è una via obbligata.”

Energia. La revisione del PNIEC

La revisione del PNIEC, il documento che indica come raggiungere gli obiettivi nazionali al 2030 su efficienza energetica, fonti rinnovabili ed emissioni di C02, dovrebbe quindi essere il primo passo per la “formalizzazione” del progetto governativo di ritorno al nucleare. Con uno scenario al 2040-2050 che prevede un’Italia con una sua produzione nucleare a regime che dovrebbe essere pari circa al 20% della previsioni del consumo, il 20% di 750 terawattora (TWh) sono 150 TWh. Un’enormità se confrontato con la produzione delle 4 centrali nucleari italiane chiuse a seguito dei referendum, che, al massimo, raggiunsero il 5% della produzione elettrica italiana. Allo stato dell’arte attuale sarebbero necessari, nel migliore dei casi, circa 20 GW di potenza nucleare istallata. Infatti, per ogni GW nucleare istallato si producono da circa 6,7 TWh a circa 7,5 TWh annui. Immaginiamo che si stia pensando a nucleare di 3za generazione, i famosi EPR a fissione nucleare, visto che la fusione nucleare è parecchio lontana (circa 40/50 anni per vedere, forse, le prime istallazioni funzionanti).

Gli EPR

In Francia dopo 12 anni di ritardo nella costruzione e con il quadruplicamento dei costi arrivati a 12,7 miliardi di euro (costi stimati in soli 3 miliardi nel 2004), la prima centrale EPR di Flamanville è stata approvata dall’autorità nazionale per la sicurezza nucleare (ASN). Stoccato il combustibile nucleare nel reattore entro la fine del 2024, il reattore da 1.600 MW produrrà 11-12 TWh annui.

Quindi, per garantire la produzione dei 150 TWh proposti dal ministro, per cui servono potenze pari a 20 GW, cioè 20.000 MW, con questa tecnologia servirebbero almeno 12 reattori da 1.600 MW come quello francese (1.600×12=19.200 MW) che produrrebbero tra 130 e 144 TWh annui. Le pochissime esperienze finora fatte al mondo ci dicono che ci costerebbero circa 150 miliardi di euro e che i tempi di realizzazione ed entrata in esercizio dovrebbero essere circa di 20 anni. Anche nell’improbabile e irrealistica ipotesi di concludere tutte le 12 centrali in soli 10 anni, vorrebbe dire arrivare al 2035, cioè ben oltre l’obiettivo europeo, e del nostro stesso PNIEC, fissato al 2030. Dove trovare i 150 miliardi di euro non è un tema che riteniamo opportuno affrontare in questa sede.

In conclusione, gli EPR sono molto costosi, non risolvono i problemi della fissione nucleare (rifiuti radioattivi, pericolo di incidenti – seppur ridotti negli anni comunque possibili, grande consumo di acqua ecc.), richiedono tempi lunghi di costruzione, comportano ampie devastazioni ambientali dovute alla distruzione di interi ecosistemi e al grande uso di cemento e altri materiali che producono gas climalteranti, lasciano alle future generazioni l’ingrato compito di smantellare le centrali e mettere in sicurezza le scorie radioattive.

Vi lasciamo immaginare la difficoltà di trovare 12-13 siti dove costruire le centrali nucleari anche alla luce dei 2 referendum che hanno sancito il rifiuto del nucleare in Italia e che richiedono anche modifiche normative per introdurlo di nuovo.

Gli SMR

Il Ministro Pichetto Fratin al G7 ambiente, clima ed energia di Torino il 28 aprile ha annunciato l’ingresso dell’Italia nell’Alleanza Ue sui mini-reattori nucleari (SMR) di potenza massima pari a 300 MW, sempre a fissione nucleare. L’obiettivo sarebbe di arrivare al 2030 con il primo reattore modulare di produzione europea. Teniamo conto che, ad oggi, nessun SMR è mai stato realmente prodotto in modo standardizzato, nessuno è in fase di produzione e con ogni probabilità nessuno sarà mai prodotto in futuro in tempi adeguati ad affrontare la crisi climatica già drammaticamente in atto.

L’esercito americano ha costruito 8 piccoli reattori (non prodotti in serie e quindi non modulari) apartire dal 1950, ma visto che si sono dimostrati inaffidabili e costosi persino per il livelli di investimento della difesa Usa, il programma è stato chiuso nel 1977.

In India sono operativi 14 piccoli reattori ad acqua pesante pressurizzata, ciascuno con una capacità di 200 MW, ma nonostante i tentativi di standardizzazione anche questi hanno sofferto di costi schizzati alle stelle e ritardi, e non è in progetto di costruirne altri. Nel resto del mondo anche altri piccoli reattori sono stati dismessi. Il problema principale è che i piccoli reattori costano troppo per la quantità minima di energia che producono.

Inoltre il combustibile esausto e le scorie radioattive sono il tallone d’Achille degli SMR.

Un corposo studio pubblicato nei Proceedings of the National Accademy of Sciences (PNAS), intitolato Nuclear waste from small modular reactors, scienziati della Stanford University e della University of British Columbia, hanno analizzato la gestione e lo smaltimento dei rifiuti nucleari prodotti dagli SMR arrivando alla conclusione che, rispetto a centrali di grandi dimensioni, il volume di combustibile nucleare necessario a parità di produzione sarà 5 volte maggiore e che i rifiuti nucleari ad alta, media e bassa intensità saranno maggiori di fattori compresi tra 30 e 35 volte!

Inoltre, per raggiungere i 20.000 MW di potenza necessari per produrre i previsti 150 TWh annui servirebbero ben 67 mini reattori nucleari SMR da 300MW ciascuno il cui costo reale è difficilmente stimabile. Di recente l’azienda statunitense Westinghouse ha annunciato il nuovo reattore nucleare da 300 MW, chiamato AP300, che si stima costerà circa 1 miliardo di dollari e che attende ora il via libera dall’agenzia governativa Nuclear Regulatory Commission (NRC).

In questo caso il costo per i 67 reattori sarebbe di solo 67 miliardi circa. Ma si tratta di una stima. Ricordiamoci che per gli EPR le stime di costo iniziali si sono quadruplicate. Ma anche supponendo un semplice raddoppio si arriverebbe alla cifra altrettanto monstre di 130 miliardi circa. E in tutto ciò, sia per gli EPR che per gli SMR, non stiamo contando il costo di gestione, di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e il costo di smaltimento delle centrali a fine vita, costo che spesso è superiore al costo di costruzione. Infine, ci vogliamo immaginare un’Italia “costellata” da reattori nucleari, oltre 3 in media per Regione? Quale sarebbe la differenza rispetto alle tante pretestuose critiche rispetto all’Italia “riempita” di eolico e fotovoltaico?

Ora, ammesso che l’Alleanza Ue sui mini-reattori nucleari sia in grado di superare i problemi manifestatisi finora per gli SMR ci chiediamo quali saranno i tempi di realizzazione considerando che per ora l’unica attività pianificata è quella di preparare, nel primo trimestre del 2025, un Piano d’azione strategico che tra l’altro definisca le future attività di ricerca necessarie. A meno di non comprare la tecnologia statunitense sicuramente non vedremo risultati industriali prima del 2040. Anche in questo caso ben oltre il 2030 quando, forse, sarà troppo tardi per invertire il riscaldamento climatico e lo scioglimento dei ghiacci.

Quindi i SMR non risolvono i citati problemi della fissione nucleare che affliggono le attuali centrali atomiche comprese quelle EPR sopra richiamate.

Pare evidente che i SMR, come gli EPR, sottrarranno risorse alle tecnologie rinnovabili a basso costo e carbon free disponibili, costeranno molto di più e richiederanno molto più tempo per la costruzione di quanto promesso.

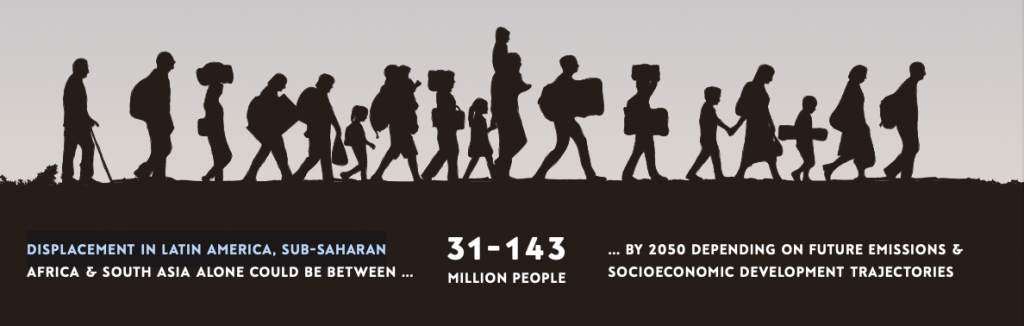

Non possiamo permetterceli, non c’è più tempo, non possiamo distruggere ecosistemi e consumare acqua quando in Sicilia sono già in emergenza idrica da Gennaio, a Barcellona si vive la siccità da tre anni e il resto del mondo soffre la sua mancanza.

Il settore militare

Sicuramente l’ulteriore sviluppo della tecnologia SMR servirà invece al settore militare. Infatti, già ora reattori di piccola taglia alimentano le portaerei a propulsione nucleare e i sottomarini nucleari. E per le nuove produzioni militari, e non solo navali, saranno necessari nuovi reattori nucleari di piccola taglia, come gli SMR. Considerando i danni ambientali, oltre a quelli umanitari, causati dal settore militare, stimati al 5,5% di contributo di gas climalteranti al netto degli effetti dei conflitti (si veda il nostro precedente articolo del 29 novembre 2021), non possiamo essere certo soddisfatti di questo obiettivo.

L’ energia rinnovabile e le CERS

Come detto le CERS, su cui rimandiamo anche ai nostri precedenti articoli su Rewriters (26 gennaio 2024 e 7 marzo 2024), si basano su energie rinnovabili come il fotovoltaico, l’eolico, il mini idroelettrico etc. e hanno il grande vantaggio di distribuire l’energia elettrica in contesti territoriali circoscritti riducendo la necessità di costruire nuovi grandi elettrodotti per portare la corrente aggiuntiva (da 310 a 750 TWh !) dalle centrali ai luoghi di utilizzo. In merito alle critiche che vengono avanzate alle energie rinnovabili rimandiamo di nuovo agli articoli sopra citati. Qui vogliamo però ricordare che le energie rinnovabili, in particolare il solare e l’eolico, hanno il costo più basso di tutte per KWh prodotto e che i tempi di installazione sono di gran lunga i più brevi, cose fondamentali se vogliamo intervenire sulla crisi climatica al più presto. Esigenza che pensiamo sia ormai evidente a tutti dopo 12 mesi consecutivi di record di calore mai registrati prima al mondo.

Aggiungiamo anche che le rinnovabili sono fonti più democratiche, soprattutto se in forma di CERS, e a minore densità tecnologica quindi più sicure e più facilmente utilizzabili in paesi privi di grandi industrie che quindi possono affrancarsi dalla sudditanza rispetto alle tecnologie dei paesi così detti “avanzati”.

Che fare

Noi sosteniamo che si debba investire nella ricerca, anche per l’energia nucleare, ma pensiamo che vada concentrata sulla fusione per verificare se veramente potrà essere la soluzione “pulita” per un futuro non immediato ma di media-lunga distanza. Per l’immediato, soprattutto in Italia, siamo dell’opinione che la priorità sia quella di diffondere l’energia rinnovabile il più velocemente possibile, come sostengono gli scienziati e le agenzie internazionali, che chiedono di indirizzare le risorse economiche verso le rinnovabili. Ma questo sarà argomento del prossimo articolo, che arriverà a breve! Stay tuned!

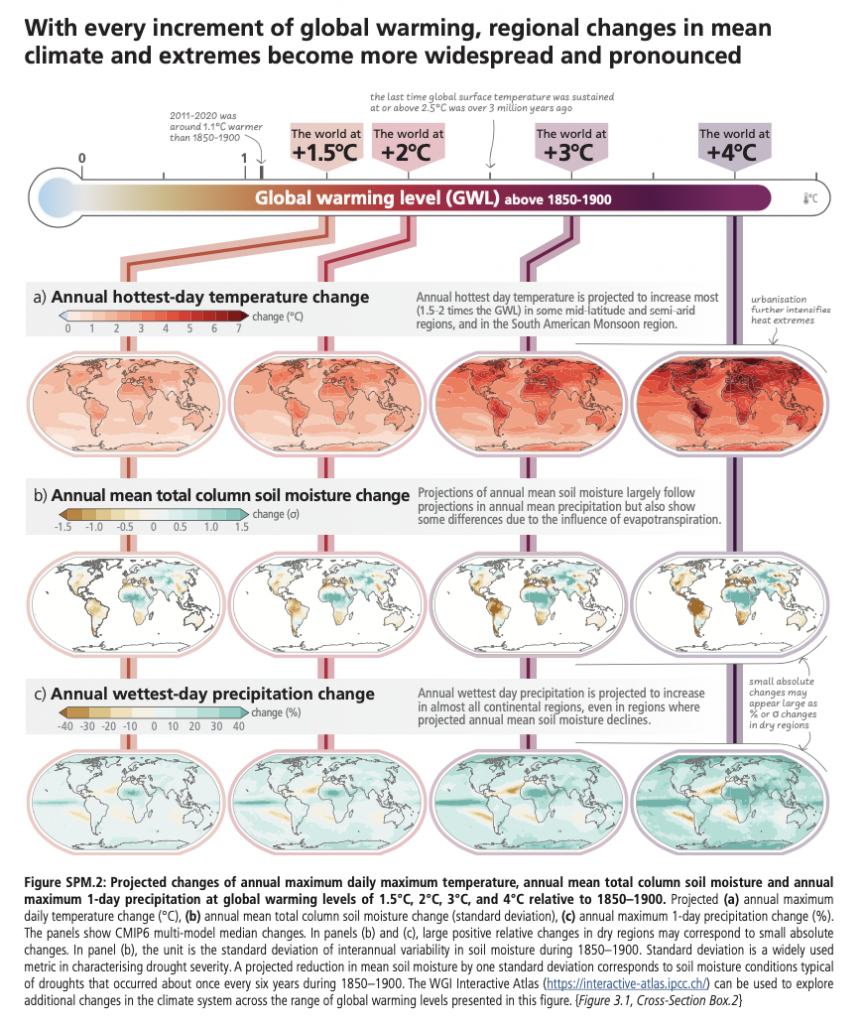

In attesa del prossimo articolo potete leggere il Report di sintesi dell’IPCC (il panel intergovernativo dell’ONU di scienziati che studiano la crisi climatica) del 2023 che, ad esempio con la figura a pag. 27, mostra molto chiaramente quello che i nostri politici dovrebbero fare per ridurre le emissioni al 2030. E anche dare un’occhiata alle infografiche realizzate dal CMCC che è il focal point dell’IPCC in Italia.

Guido Marinelli per conto Valeria Belardelli

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

23 giugno 2024

NOTE

1In Italia ci sono circa 2000 cabine primarie di distribuzione ognuna delle quali serve qualche decina di migliaia di utenze elettriche.

Subscribe

Login

0 Commenti